映画『国宝』を観てきました。三時間にわたる長編でしたが、不思議と疲れはなく、評判どおり観終わったあとに余韻の残る映画でした。

相続の仕事をしていると、「継ぐ」という言葉に触れる機会は多いのですが、この映画では、その言葉がいつもとは少し違う角度から迫ってきたように感じました。

今回は、この映画を通して心に残ったことを、いくつか書き留めておきたいと思います。(ネタバレ注意)

「おまえの血が欲しい」という、越えられない線の痛み

主人公の喜久雄(吉沢亮)は、任侠の家に生まれ、父を亡くしたあと、歌舞伎の名跡を継ぐ家である花井家に引き取られます。そこには、当主である二代目・花井半二郎(渡辺謙)の実子、俊介(横浜流星)がいました。

同じ舞台に立ち、同じように育てられながらも、喜久雄と俊介のあいだには、ひとつだけ埋まらない差がありました。

それが「血筋」でした。

その痛みが、ある場面で言葉となってあらわれます。

「おまえの血が欲しい」

これは「継ぎたい」という願いではなく、「どうしても継げない」という痛みの言葉でした。

努力しても越えられない線がある。その残酷さが、ひと言で突き刺さるような台詞でした。

襲名という“見える相続”と、その裏で継がれなかった者

やがて喜久雄は、三代目・花井半二郎を襲名します。

襲名披露での口上の場面は、まさに「名を相続する」ものでした。血筋を持たない者が、名跡を継いで立つ姿。そこには華やかさよりも、引き受ける責任と覚悟の重さがありました。

そして忘れてはならないのは、その裏で、俊介は襲名しなかったという事実です。

血筋に属し、生まれながらに“継ぐ側”にいた者が継がず、血筋を持たない者が継いだ。

その構図が、「継ぐ」と「継がない」のどちらにも痛みがあることを浮かび上がらせていました。

相続の実務でも、“継承のズレ”は起こる

映画の中で描かれた「血筋では継げない痛み」は、実務の現場でも決して特別なものではありません。「法律上の相続人」と「実際に財産を受け継ぐことがふさわしい人」が一致しない場面は少なくありません。たとえば次のようなケースです。

・法律上は相続人であっても、生前ほとんど関わりがなかった人が財産を受け継ぐことになる場合

・生前に介護や財産管理を担ってきた人が、血縁ではないために相続人になれない場合

相続は法律で定められた制度である一方、その背景には「誰が支えてきたのか」「誰に受け継がせたいのか」といった家族ごとの事情や関係性が存在します。

そのズレをどう整理し、どのような形で承継するのか。そこに専門職として関わる余地が生まれるのだと思います。

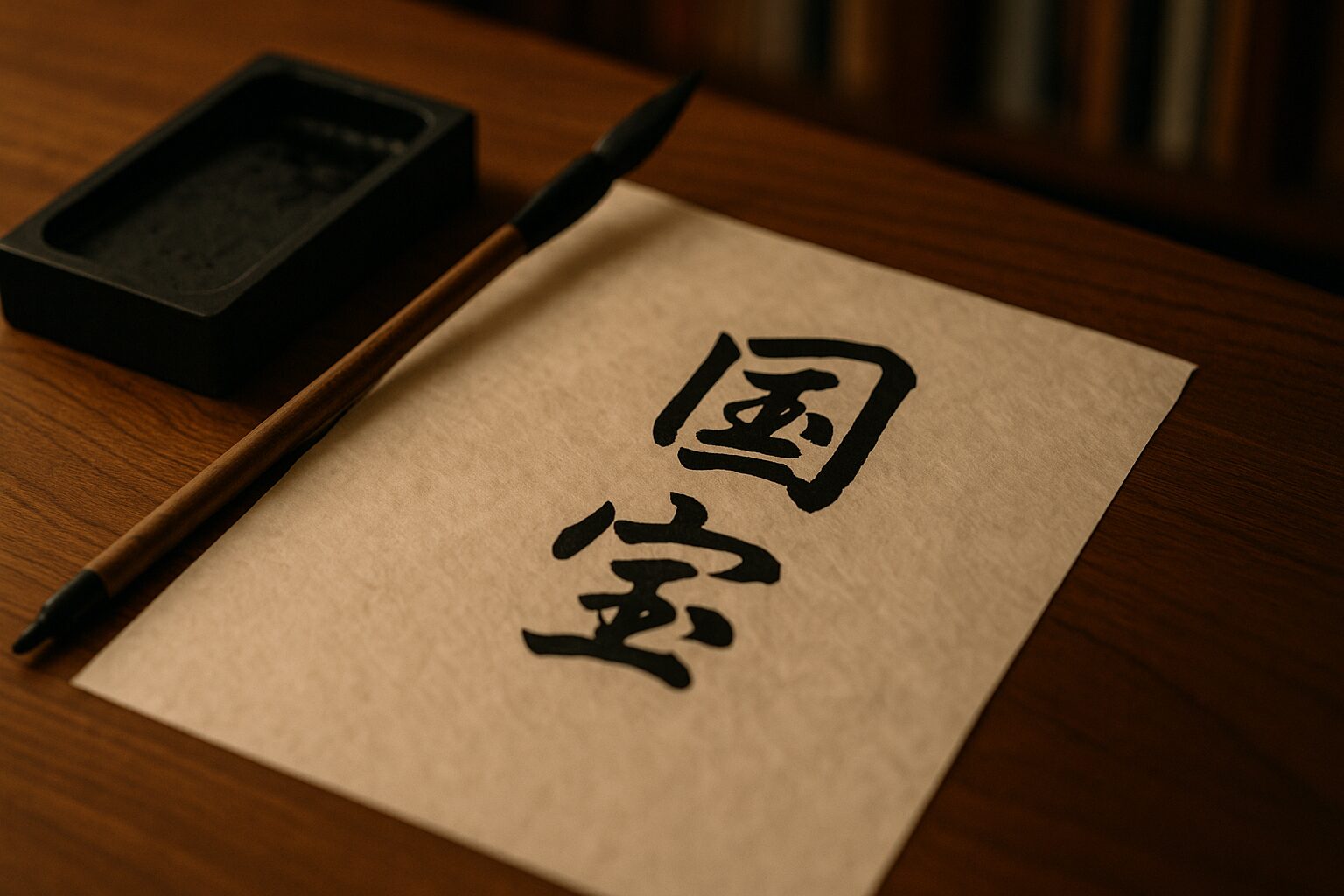

血筋を超えて受け継がれたもの、人間国宝という到達点

映画の終盤、喜久雄は 人間国宝となります。

血筋には属さない者が、血筋では届かない場所にたどり着いたという結末でした。

「継げなかった痛み」を抱え続けた人間が、最後に「血筋を超えた継承」の象徴として舞台に立つ。

その姿に、承継には“制度で決まる継承”と、“人生で積み重ねていく継承”の二つがあることをあらためて思わされました。

さいごに

映画の余韻の中で、こんな問いが浮かびました。

「相続で本当に受け継がれていくものは、血筋なのか。それとも関係なのか。」

相続の手続きは書類で終わります。しかし承継という行為は、書類の外側にも続いています。

血筋と関係性。制度と気持ち。「継ぐこと」と「継がないこと」のあいだにある揺らぎ。そのすべてを含んだうえで、「何を、誰に、どう渡すのか」 を言葉にしていくこと。そこからが、本当の相続の始まりなのかもしれません。